①イノシン酸の働き

昆布といえばグルタミン酸、鰹節といえばイノシン酸。これはあたりまえのように言われることです。ほんとうにそうなのでしょうか。

最近の研究でわかってきたことですが、実はイノシン酸自体が鰹節のうま味をつくりだしているのではなく、グルタミン酸などのアミノ酸にイノシン酸が作用して、その相乗効果によって鰹節独特のうま味が醸成されているということなのです。

また、香りの成分も、たくさんの成分が複雑に組み合わさることでできたものなのです。その成分はわかっているだけで約50種類。一説によるとおよそ90種類にもなると言われています。

うま味も香りも、とても複雑な背景を持っているということがとても興味深いですね。

②焙乾と風味の関係

繰り返し行われる焙乾。的場水産では少ないもので10日間、多いもので16日間程度繰り返します。まず一番火、二番火という初期段階で水気を取り、表面の雑菌群発を防ぎます。その後火入れを繰り返し、鰹節の水分を除去すると同時に独特の香ばしさを生み出します。焙乾が進むと、煙の中に含まれるフェノール類物質が節に含まれる油分の酸化を防ぎます。結果として節の変質・劣化を防ぎ、長期にわたり風味が保たれるのです。

③カビの働きは? 有害? 無害?

鰹節、その風味の良し悪しはカビで決まると言っても過言ではありません。焙乾だけでは除去しきれない節中の水分を吸い出す作用を持ちます。さらに錦糸が脂肪分解酵素を分泌して中性脂肪を分解し、出汁の透明度を高めるとされます。まさに鰹節は生き続ける発酵食品なのです。

このカビの健康被害を不安視する声もありますが、カビつけの工程で、初期のペニシリウム属の青カビから、優良種のユーロチウム属のカビに代わります。これはいわゆるコウジカビと呼ばれるもので健康を害するものではありません。

どうでしょう。伝統的な鰹節を現代の科学で分析するとさまざまなことがわかってきます。でもこの製法は科学が語られるはるか前から守り伝えられてきたのです。まさに先人の知恵と言えるでしょう。

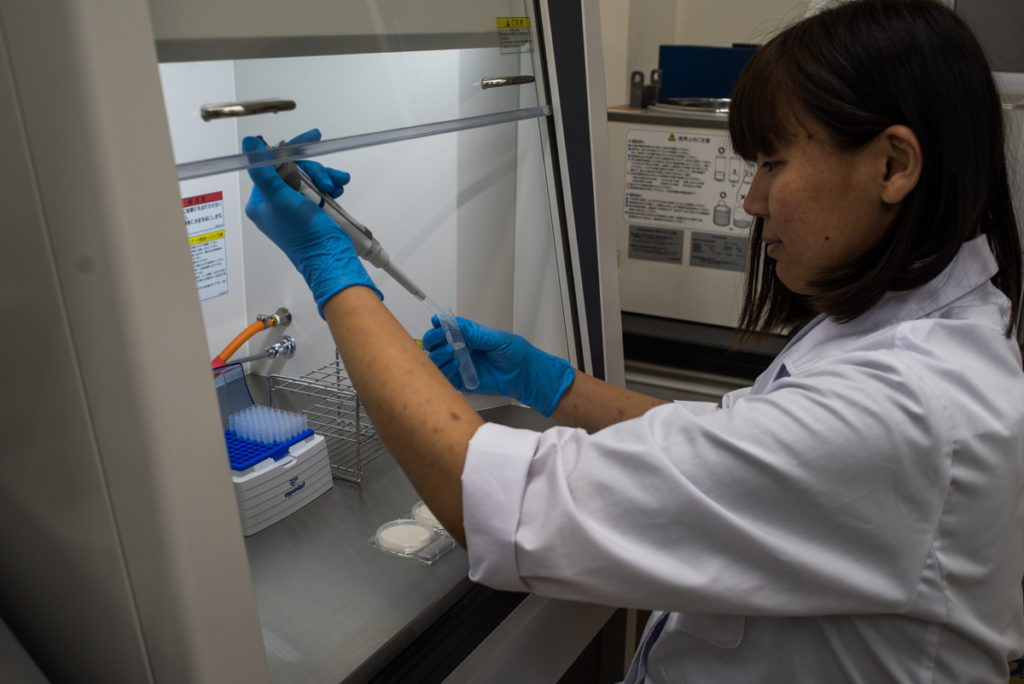

的場水産では、先人の知恵を科学の目で検証し、伝統を受け継ぎ守りつつも、時代にふさわしい鰹節のあり方、出汁のあり方を追究してまいります。